Fragen Sie mich ruhig alles zum Kongo, denn ich war vier Tage dort, ich kenne mich aus. Überhaupt bin ich eine Expertin (Abb.1) für Afrika, denn ich bin in Uganda und Kenia aufgewachsen und besitze ein traditionell afrikanisches Wax-Print-Kleid. Das scheint aus europäischer Sicht auszureichen, um für den ganzen Kontinent zuständig zu sein.

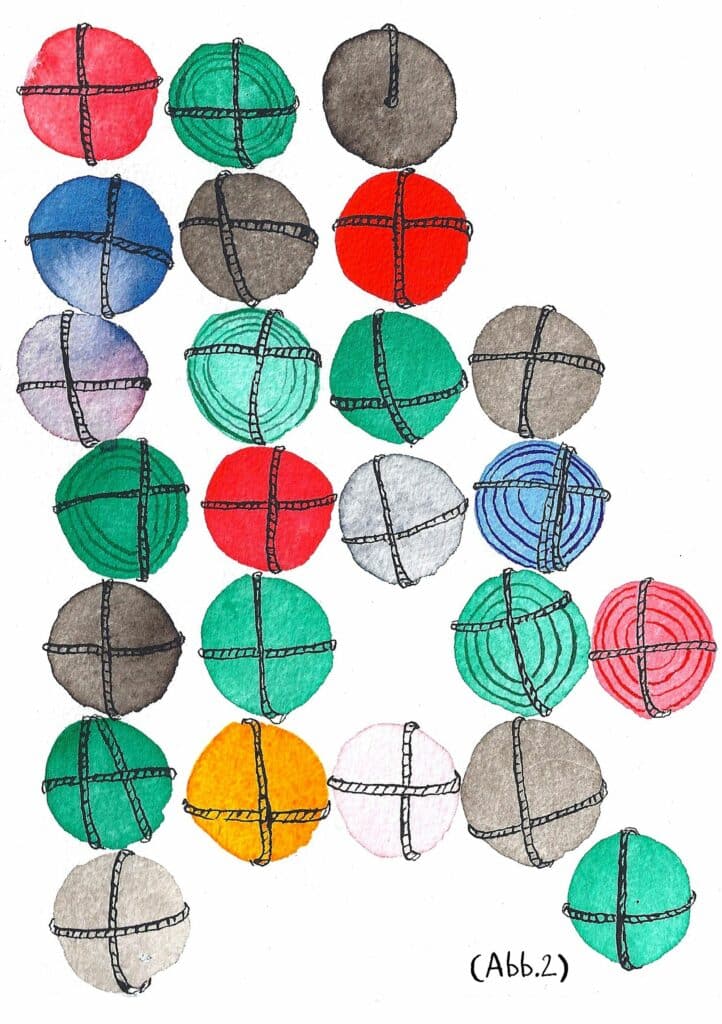

Als ob es so einfach wäre (Abb.2).

Abb. 1 © Birgit Weyhe

Abb. 2 © Birgit Weyhe

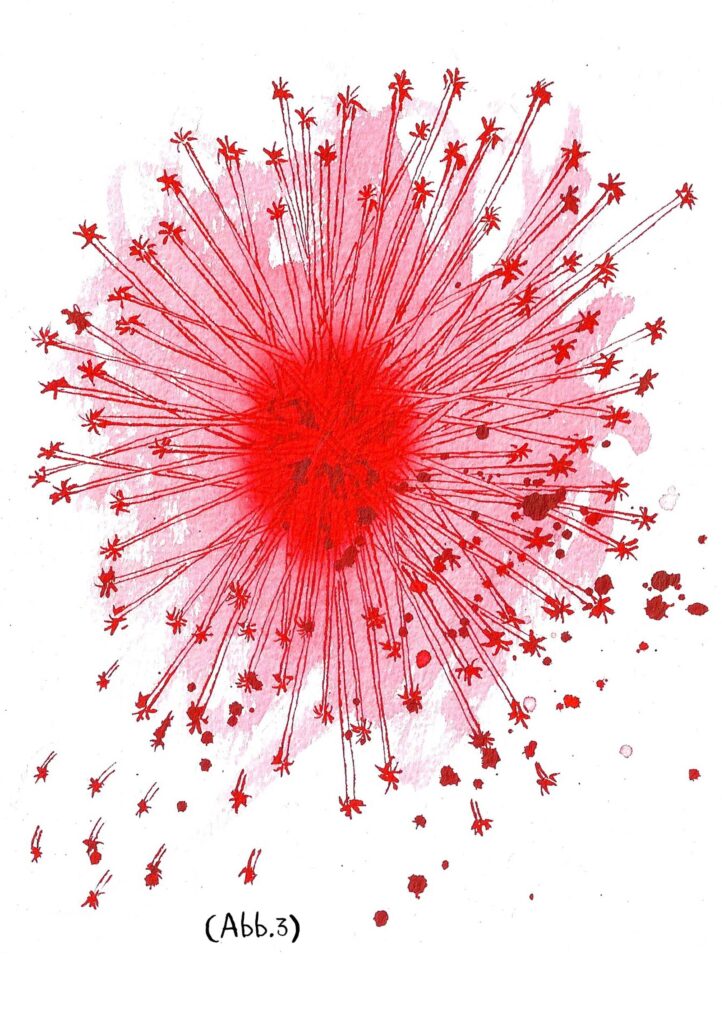

Nehmen wir mein Wax-Print-Gewand. Meine Tochter war in der Grundschule mit einem ghanaischen Mädchen befreundet. Als deren Mutter hörte, dass mein in Mosambik lebender Bruder heiraten und ich zur Hochzeit reisen würde, ließ sie mir aus Wax-Print-Stoff ein Kleid schneidern, denn damit wäre ich auf jeden Fall adäquat (Abb.3) gekleidet, denn Wax-Print werde in ganz Afrika getragen. Womit sie Recht hat – auch die Capulanas der mosambikanischen Frauen sind aus diesem Stoff und damit allgegenwärtig.

Das Interessante ist, dass Wax-Print aber mitnichten „traditionell afrikanisch“ ist. Zwar werden diese Stoffe tatsächlich in weiten Teilen des Kontinents getragen, so auch im Kongo, doch deren Geschichte ist eine koloniale (Abb.4).

Abb. 3 © Birgit Weyhe

Abb. 4 © Birgit Weyhe

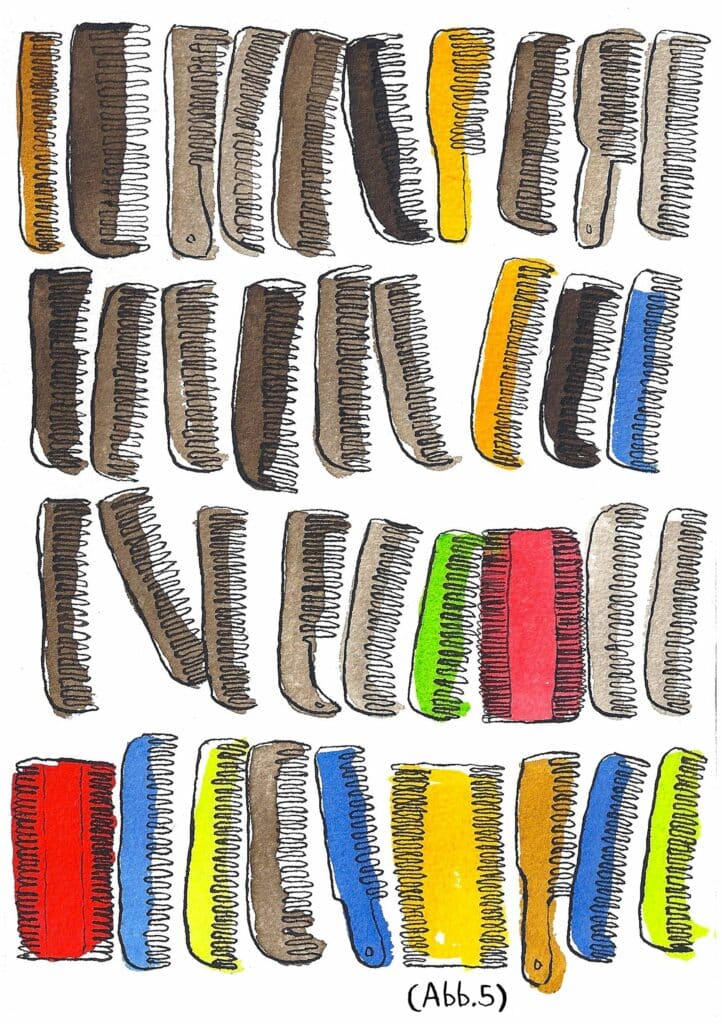

Wax-Print-Stoffe, auch als Dutch Wax oder Wax Hollandais bezeichnet, sind bedruckte Baumwollstoffe, die beidseitig farbenprächtig gemustert sind. Ursprünglich wurde das Waxprintverfahren in den Niederlanden entwickelt, im Bestreben, die Muster indonesischer Batikstoffe zu kopieren und als Textildrucke industriell herzustellen. Der javanesische Ausdruck Batik bezeichnet eine Reservefärbetechnik, wobei die Färbung mit einer farbabweisenden Flüssigkeit oder Paste wie Wachs, Harz oder Stärke erfolgt. Das Reservematerial wird auf den Stoff aufgetragen, aufgezeichnet oder aufgestempelt, sodass diese Stoffteile im Farbbad geschützt werden und nach dem Entfernen des Reservematerials ein helles Muster erscheint. Daher der Name Wax-Print oder Dutch Wax. Diese industriell gefertigten Stoffe wollten die Niederländer*innen in ihrer damaligen Kolonie Java vermarkten. Der Versuch scheiterte, da die Indonesier*innen ihre eigene traditionelle Handarbeit dem Massenprodukt (Abb.5) vorzogen.

Die Niederländische Ostindien-Kompanie suchte also Ende des 19. Jahrhunderts einen alternativen Absatzmarkt für ihr Produkt und bot sie auf ihren Handelsrouten feil. An der westafrikanischen Goldküste, dem heutigen Ghana, bestand eine große Nachfrage nach den bunt gemusterten Stoffen. Durch Kontakte niederländischer Händler*innen mit Missionsstationen und gezielter Marktforschung wurden detaillierte Informationen (Abb.6) über das Kleidungsverhalten der Goldküstenbewohner*innen und deren Vorlieben für bestimmte Stoffmuster gesammelt.

Abb. 5 © Birgit Weyhe

Abb. 6 © Birgit Weyhe

Zur Profitsteigerung wurden diese Erkenntnisse in der Produktion berücksichtigt. Zudem hatten die Missionare (Abb.7) ein Interesse daran, eine europäische Kleiderordnung durchzusetzen, da sich die Blöße der Bevölkerung nicht mit den Gesetzen der zu implementierenden christlichen Moral (Abb.8) vertrug.

Abb. 7 © Birgit Weyhe

Abb. 8 © Birgit Weyhe

Noch heute dominieren die Niederlande den Markt für Wax-Print-Stoffe, haben allerdings mittlerweile Konkurrenz von englischen, chinesischen und ghanaischen Firmen bekommen.

Oder nehmen wir meine eigene Biografie. Aufgewachsen in den 70er und 80er Jahren zuerst in Kampala, Uganda, dann in Nairobi, Kenia. Als ich mit 19 Jahren in meine Geburtsstadt München zurückkehrte, kam ich mir sehr fremd (Abb.9) vor.

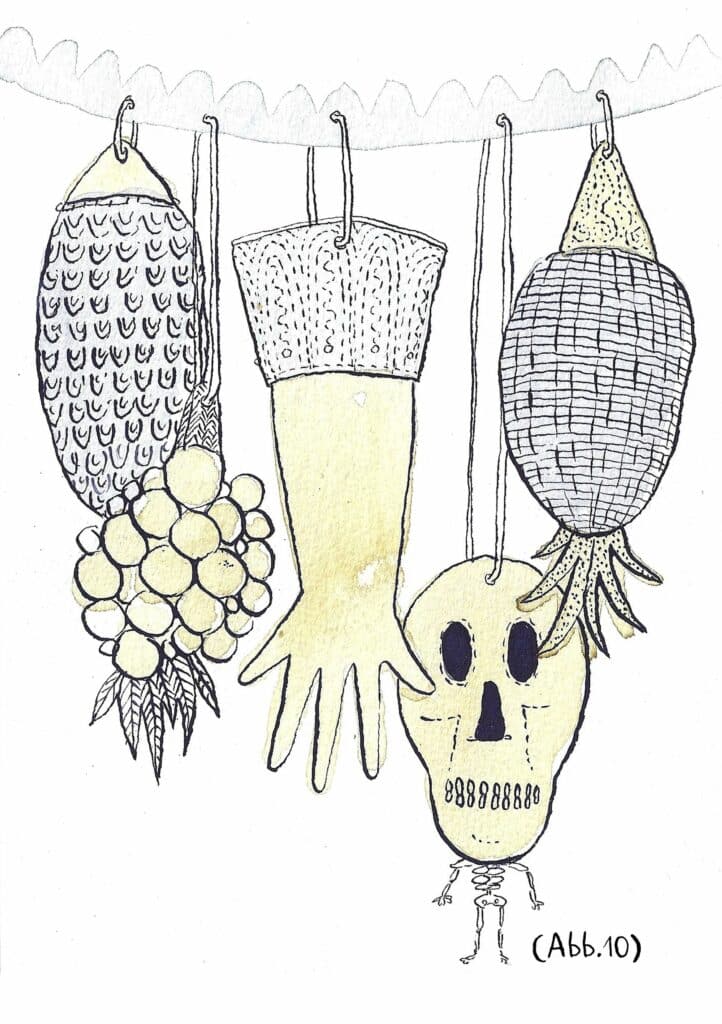

Vor allem hat mich der undifferenzierte Blick auf Afrika überrascht. Niemand wusste Genaueres und keiner hat sich jenseits der üblichen, gerne exotischen Klischees (Abb.10) interessiert. Immer war es nur „Afrika“, nie ein spezielles Land, eine bestimmte Sprache, eine besondere regionale Eigenheit.

Der afrikanische Kontinent wurde 1884/85 auf der sogenannten “Berliner Konferenz”, unter den Vertretern von 13 europäischen Staaten, sowie der USA und des Osmanischen Reiches aufgeteilt, Afrikaner*innen waren bei dieser Versammlung nicht zugegen. Viele der damals auf dem Reißbrett gezogenen, willkürlichen Ländergrenzen existieren noch heute. Es gäbe also durchaus auch die historische Verpflichtung für uns Europäer*innen genauer hinzusehen (Abb.11).

Abb. 10 © Birgit Weyhe

Abb. 11 © Birgit Weyhe

Als ich anfing Comics zu zeichnen, wollte ich versuchen, differenziertere Geschichten von diesem Kontinent zu erzählen. Das bedeutet, dass ich auch nur von bestimmten Orten, die ich kenne, erzählen kann. Ich spreche kaum Französisch und war außer in Nigeria nie in Westafrika. Auch Nordafrika kenne ich nicht. German Calendar, No December konnte ich nur illustrieren, nicht erzählen. Und die Korrekturen meiner Bilder erfolgten durch die nigerianische Autorin der Geschichte, Sylvia Ofili, und die Verlegerin Bibi Bakare-Yusuf. In den Comics, in denen ich mich mit Kenia, Tansania, Uganda, Mosambik oder Nigeria befasst habe, musste ich mich auch mit meinen eigenen Privilegien, meiner Hautfarbe, meiner Herkunft auseinandersetzen. Mein Stolpern (Abb.12) und Suchen (Abb.13) lässt sich in meinen Arbeiten nachvollziehen.

Abb. 12 © Birgit Weyhe

Abb. 13 © Birgit Weyhe

Beispielsweise an der Darstellung der Hautfarbe. Meine ersten Comics waren mit Tusche gezeichnet, rein flächig schwarz auf weißem Grund, und alle Schwarzen Protagonist*innen sahen nach Blackfacing aus. In den nächsten Versuchen verdünnte ich die Tusche, damit sie lasierender wäre und mehr einem Hautton und nicht einem Übermalen glich. Das Resultat war ähnlich unbefriedigend, denn alle so Dargestellten sahen fleckig und hautkrank (Abb.14) aus.

Im nächsten Schritt wechselte ich zu digitaler Arbeit und gab den Charakteren einen spezifischen Farbton. So sind in Madgermanes die Mosambikaner*innen in einem Ocker koloriert, die DDR-Bürger*innen ohne Färbung. In German Calendar, No December haben alle Figuren einen eigenen Farbton, von rosa über hell- bis dunkelbraun. Da ich am liebsten nur mit einer oder zwei Sonderfarben arbeite, war mir diese Lösung zu zeitaufwändig und kompliziert. Daraufhin ließ ich in den Lebenslinien alle Hautfarben weg, was mir zu Recht den Vorwurf einbrachte, ich täte so, als würden wir in einer „post-racial“ Gesellschaft leben, was aber mitnichten der Fall ist. Siehe das Attentat von Hanau, „Racial Profiling“ und die „Black-Lives-Matter-Bewegung“. So arbeite ich nun wieder ähnlich wie bei den Madgermanes und versuche mich zusätzlich in der Diskussion über kulturelle Aneignung, derer ich bezichtigt werde, zu positionieren. Auch hier kann ich nur zuhören, lernen und weitersuchen. Doch aufhören zu zeichnen werde ich nicht. (Abb.15)

Abb. 15 © Birgit Weyhe

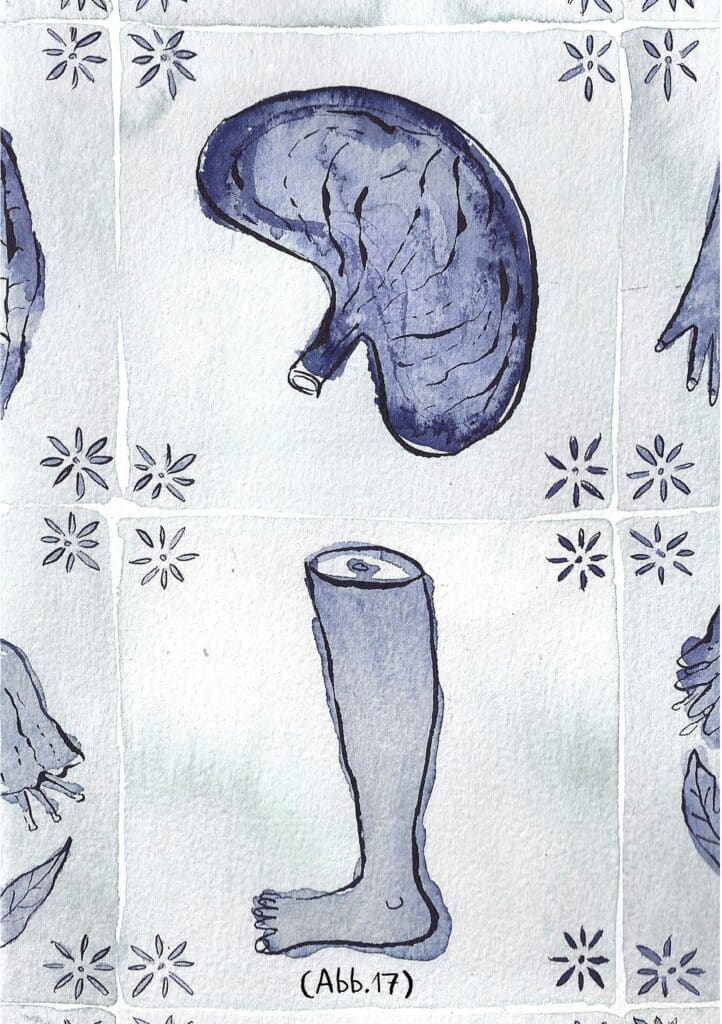

Und damit bin ich beim kongolesischen Comic. Ich war vier Tage in Kinshasa und hatte die Ehre, mit fantastischen Autor*innen in einem Comic-Workshop zusammenzuarbeiten, unter anderem mit Judith Kaluaji, die in diesem Blog bereits von ihrer Arbeit berichtet hat. Ich habe auf Panel-Diskussionen starke kongolesische Frauen kennenlernen dürfen und musste mich ungemütlichen Fragen über koloniales Erbe (Abb.16) und weißen Privilegien (Abb.17) stellen.

Abb. 16 © Birgit Weyhe

Abb. 17 © Birgit Weyhe

Ich habe viel gelernt, vor allem Demut (Abb.18). Mehr habe ich nicht zu sagen.

Nachtrag:

Erstens: Das ghanaische Wax-Print-Kleid ist wunderschön geworden, auch wenn ich es nie getragen habe.

Zweitens: Die Zeichnungen stammen nicht von meinen vollgepackten vier Tagen in Kinshasa, sondern von einem Zeichner*innen-Austausch, als ich in Brasilien war. Trauen Sie nie jemandem, der oder die sich als Expert*in ausgibt. (Abb.19)

Gastautorin in diesem Beitrag: BIRGIT WEYHE

Homepage: https://birgit-weyhe.de/